夕方になると突然始まる、あの「理由のわからない泣き」黄昏泣き。

お腹も空いてないし、おむつもきれいなのに、どうして泣くの?

いつもは抱っこで泣き止むのになあ、、、

そんなふうに悩んでいるパパ・ママも多いのではないでしょうか。

僕の息子も、生後3か月ごろから夕方になると泣き続ける日が増えました。

抱っこしてもダメ、あやしてもダメ。部屋中を歩き回っても泣き止まない。

正直、「もうどうすればいいの…」と途方に暮れる日々でした。

そんな中で試してみたのが、ベビーカーでの夕方散歩。

お気に入りの散歩コースです👇

最初は「散歩で泣き止むのか?」と半信半疑でしたが、驚いたことに外に出て5分も経たないうちに泣き止み、

そのままウトウト眠ってくれるようになったんです。

この記事では、

黄昏泣きに対して、僕が実際に試して感じた「ベビーカー散歩の効果」や「泣き止ませグッズの活用法」を、

パパ目線でリアルにお伝えします。

- 黄昏泣きの原因と特徴(いつから始まる?いつまで続く?)

- ベビーカーでの散歩がなぜ効果的なのか?

実際に試した結果 - ベビーカーでも泣き止まないときに試したグッズ(プーメリー、コンビのゆらゆら)

- 新米パパ・ママが無理せず乗り切るためのヒント

黄昏泣きとは?原因が分からないから不安になる

黄昏泣き(たそがれなき)は、生後2〜4か月の赤ちゃんに多く見られる現象で、夕方から夜にかけて理由もなく激しく泣き続けることです。

医学的に単一の原因は特定されていませんが、以下の複合要因が関与すると考えられています。

- 一日の刺激の蓄積:光・音・抱っこ・新しい景色。赤ちゃんの脳はフル回転。夕方に“処理しきれない”が噴き出します。

- 眠気と疲れ:昼寝のズレや短さが夕方の不機嫌に直撃。

- 消化器の未成熟:ガス溜まりや腹部不快感がトリガーになることも。

- 体内時計の未発達:昼夜リズムが整う前は“夕暮れスイッチ”が入りやすい。

ポイントは、親のせいではないということ。泣くのは“うまくやれていないサイン”ではなく、脳と身体が急成長しているサインです。

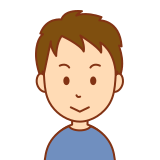

いつから始まり、いつまで続く?

一般的な目安は以下のように言われています。

- いつから:生後2〜3か月ごろに目立ち始める

- ピーク:生後3〜4か月ごろ

- いつまで:多くは生後5〜6か月で落ち着く(個人差あり、1歳前後まで続く例も)

我が家のケースでは、生後3か月でピーク → 5か月台で徐々に減少していきました。

最初の頃は焦りましたが、「成長のサイン」だとわかってからは気持ちが軽くなりました。

- 「泣き止ませなきゃ」と思わなくて大丈夫

- できる範囲で赤ちゃんが安心できる環境をつくる

- 黄昏泣きは必ず終わるということを頭に入れておく

パパ

泣くことは赤ちゃんにとって“感情の整理”です。

無理に止めようとせず、そっと寄り添うことが一番の対策だと思いました!

ベビーカーでの散歩がなぜ効果的なのか?実際に試した結果

黄昏泣きの時間帯――我が家では、だいたい毎日18時前後になるとスイッチが入ったように泣き出すのが日課になっていました。

授乳も済んでいる。おむつも替えた。抱っこしてもダメ。

もう何をしても泣き止まない…。

パパやママのメンタルも崩れかけていました。

そんなある日、妻のひと言がきっかけでした。

正直、半信半疑でした。

パパ

泣いてるのに外に出して大丈夫かな?

それまでは、泣き声で周囲の人に迷惑にならないようにと、気を遣っていたので、「散歩」という選択肢がなかったのです。

5分の散歩で泣き止んだ!実際の体験談

まずは、散歩のためにベビーカーの準備が必要ですが、この時はギャン泣きです。

しかし、外に出た瞬間、少し冷たい風が頬に当たり、街のざわめきが聞こえてきます。

このときは、少し辺りを見ながら泣いています。

ベビーカーを押して5分ほど歩くと、さっきまで全力で泣いていた息子の泣き声がトーンダウン。

やがて静かに目を閉じて、スヤスヤと眠り始めました。

ベビーカーの中で寝ちゃった息子👇

そのとき思いました。

「外の空気って、こんなにも赤ちゃんを落ち着かせるんだ。」

それからというもの、黄昏泣きが始まったらベビーカーで散歩が我が家の定番対策になりました。

もちろん100%泣き止む訳ではありません。

しかし、外に出ることで赤ちゃんだけでなく、親もリフレッシュすることができます。

パパ

とりあえず外に出てみることが大事ですね!

なぜベビーカー散歩が効果的なのか?

赤ちゃんの黄昏泣きに対して、なぜ散歩が良いのかを、経験からまとめてみました。

① 外の刺激が気分転換になる

室内とは違う空気や音、光の変化が、赤ちゃんの気分を切り替えてくれます。

見慣れた天井ではなく、空や街並みをぼんやり見るだけでも安心感が増すんだと思います。

家の中と同じようにあやしていても、外だと赤ちゃんの機嫌が良いことが多かったです。

② 「ホワイトノイズ効果」でリラックス

車の音や風の音など、一定のリズムを刻む音が赤ちゃんにとって心地よい「胎内音」に近く、

自然と落ち着く・眠りやすくなるという研究もあります。

③ ベビーカーの揺れが“心地よい眠り”を誘う

ベビーカーのタイヤが地面を転がるときに生まれるやわらかな上下の揺れ。

これがまるでママのお腹の中にいた頃の感覚に近く、赤ちゃんの自律神経を整えてくれます。

抱っこで揺らすよりも、ちょどいい振動が伝わって落ち着いているように見えました。

ベビーカーにも色々ありますが、我が家では

アップリカのラクーナクッション

を使用しています。

パパ

少し高いですが、赤ちゃんの座り心地を考えて購入したので、結果としては満足しています!

【ベビーカーについてはこちらの記事を見てみてください👇】

【商品はこちらからチェック👇】

散歩の際に気をつけたいポイント

効果的とはいえ、いくつか注意点もあります。

①人通りが多い場所は避ける

車の音や人混みはかえって刺激が強すぎることも。

②防寒・日差し対策を忘れずに

冬はブランケット、夏は日よけを必ず。

③泣き止ませ目的で長時間歩かない

無理に延長すると親の方が疲れてしまうので、15〜20分程度で十分です。

パパ

大通りを散歩してしまい、せっかく落ち着いたのに泣かせてしまったこともあります、、、

散歩は「泣き止ませるため」よりも「気分転換」と考えるのがコツです。

外の空気に触れるだけで、赤ちゃんも親もリセットできます。

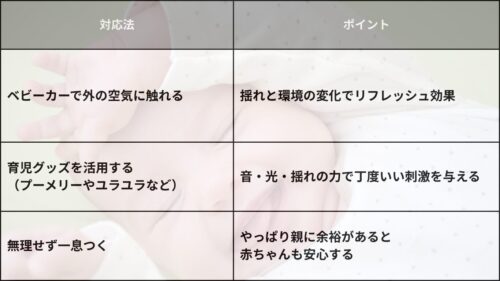

ベビーカーでも泣き止まないときに試したグッズ

ベビーカーでの散歩が効果的とはいえ、毎回うまくいくとは限りません。

「外に出ても泣き止まない」

「天気が悪くて散歩できない」

そんなときに我が家で役立ったアイテムが、“自動で泣き止みをサポートしてくれる便利グッズ”です。

色々と試しましたが、特に役立ったものを2つ紹介します。

くまのプーさん へんしんメリー

我が家で最初に導入したのが、「くまのプーさん 6WAYへんしんメリー」。

生後1か月から使える、コスパ最強のおもちゃです。

黄昏泣きが始まる前、部屋を少し暗くしてプーメリーを回すと、

プーさんたちがくるくる回りながら優しい音楽を流してくれます。

流すのは少し落ち着いた音楽の方が効果がありました!

最初はじっと見つめていた息子が、だんだんと落ち着いていき、

「ふえっ」と小さく泣いたあとにそのままスッと眠りについた瞬間は本当に感動しました。

- 自動で回転するから便利

- 音と光のバランスが絶妙で、刺激が強すぎない

- プーメリーのキャラクターが赤ちゃんにとって“安心の存在”になる

パパ

泣き始める前の対策として役にたつグッズでした!

【プーメリーについての記事はこちらからチェック👇】

【商品の詳細はこちらから👇】

Combi コンビ ネムリラ AUTO SWING

次に試したのが、コンビの電動スウィングチェア「ネムリラ AUTO SWING」でした。

赤ちゃんを座らせて、ユラユラと自動で揺れてくれる育児グッズです。

これは、手動タイプとは別で電動スイングが可能となっています。

夕方の黄昏泣きが始まったとき、ネムリラに寝かせて電動スイッチをオン。

コツは、寝かせた後も手をお腹の上に置いてあげて一緒に揺れることです。

静かな揺れと、オルゴールのようなメロディが流れます。

すると、5分も経たないうちに泣き声が小さくなり、そのままウトウト……。

「今までの苦労は何だったんだ…?」

そんな感動を味わいました。

- 自動で揺れてくれるので、両手が空く

- 音量・揺れの強さを細かく調整できる

- 新生児から使える安心設計

パパ

価格はやや高めですが、黄昏泣きだけでなく、昼寝・授乳後のあやしにも使えます。

【商品の詳細はこちらから👇】

新米パパ・ママが無理せず乗り切るためのヒント

黄昏泣きの時期は、育児の中でも特に「心が折れそうになる瞬間」が多いですよね。

毎日のように泣き続ける赤ちゃんを前にして、

「なんで泣いてるの?」「やり方が悪いのかな?」と不安になることもあるでしょう。

でも大丈夫です。

黄昏泣きは、赤ちゃんの成長のひとコマにすぎません。

今はつらくても、必ず終わりがきます。

無理に泣き止ませようとしない勇気

親として「泣き止ませる」ことに全力になってしまうのは自然なことです。

けれども、黄昏泣きの原因はお腹でも、おむつでも、体調でもないことがほとんど。

そんなときは、「泣いてもいい時間」だと割り切るのも大切です。

赤ちゃんにとって泣くことは「気持ちをリセットするための自然な行動」。

その声を聞いて寄り添うだけでも、ちゃんと安心しています。

パパ

考え方を変えるだけで、心がグッと楽になります!

パパ・ママが少しでも休める時間を確保しよう

ずっと泣き声を聞き続けると、誰でも疲れます。

ワンオペの日は特に、限界を感じることもあるでしょう。

そんなときは、5分でもいいから「自分のための時間」を作ること。

- ベランダに出て深呼吸する

- ほんの少し甘いものを口にする

- 好きな動画を見てみる

パパ

泣いている赤ちゃんは、遠くから見守り、自分の心に余裕を作っていました!

「完璧な親」ではなく、「一緒に頑張る親」でいい。

赤ちゃんと同じように、親も成長していけばいいんです。

まとめ:泣き止ませより“寄り添い”を

黄昏泣きは、どんな家庭にも訪れる“夕暮れタイム”。

泣くことも、笑うことも、すべてが親子の思い出の一部です。

焦らず、ひとつひとつの時間を大切に過ごしていきましょう。

【プーメリーの詳細はこちら👇】

【ユラユラの詳細はこちら👇】

コメント